Côté Écolo

Au titre d'éducateur, j'ai souhaité devenir un observateur attentif du mouvement écologique initié par les jeunes en janvier 2019. Des premières mobilisations faisant suite aux grèves scolaires de la suédoise Greta Tunberg tous les vendredis (Friday for Future) et son premier discours historique à la COP24 aux mobilisations internationales de 2019, j'ai vécu de l'intérieur les espoirs, les combats et les désillusions de ce mouvement historique. Il en reste des écrits, quelques images et mes réflexions que je livre ici en témoignage.

SUR LE FRONT DU CLIMAT

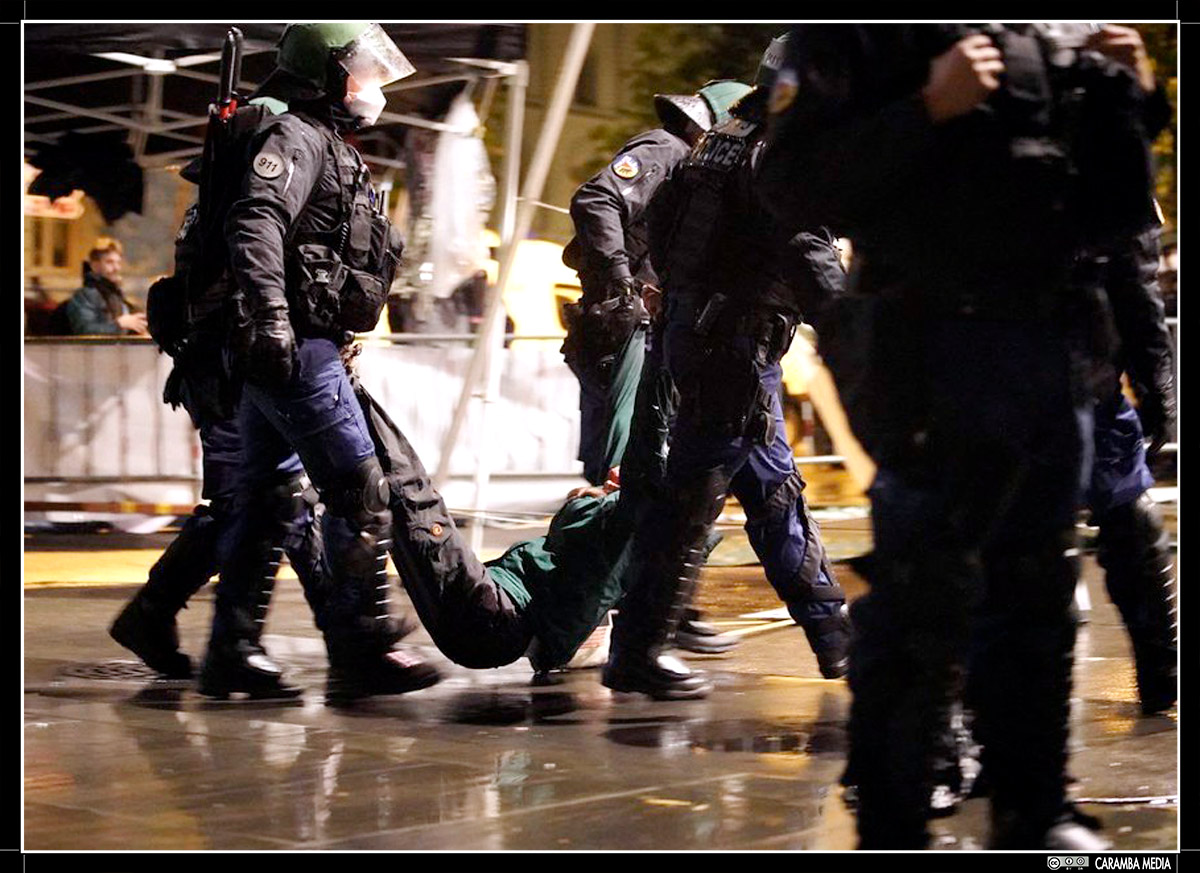

Observateur engagé des mouvements climatiques en Suisse depuis la première Grève pour le Climat le 18 janvier 2019, ce fut avec une certaine excitation que j’empaquetais sur mon vélo, ce dimanche 20 septembre 2020, de quoi tenir une semaine entière sur le front du climat.

A l'occasion de la rentrée parlementaire à Berne, nous espérions montrer à quoi peut ressembler une communauté respectueuse du climat, vivant de manière écologique et durable. Durant toute une semaine, les principaux mouvements écologistes, le Collectif Justice climatique, Extinction Rebellion, La Grève du Climat et le Collectif Break Free, allaient faire front ensemble pour la première fois afin de franchir une nouvelle étape vers un avenir durable.

A l'occasion de la rentrée parlementaire à Berne, nous espérions montrer à quoi peut ressembler une communauté respectueuse du climat, vivant de manière écologique et durable. Durant toute une semaine, les principaux mouvements écologistes, le Collectif Justice climatique, Extinction Rebellion, La Grève du Climat et le Collectif Break Free, allaient faire front ensemble pour la première fois afin de franchir une nouvelle étape vers un avenir durable.

Nos institutions allaient-elles nous écouter ou nous faire taire ?

D'où venons-nous ?

Que sommes-nous ?

Où allons-nous ?

A l’issue de la Grève pour l’Avenir du 21 mai 2021, comme militant climatique, comme écologiste et comme citoyen, j'essaie de m’interroger sur la suite à donner à ce mouvement.

Le temps passe tellement vite. Cela fera trois ans en août que Greta Thunberg appelait pour la première fois publiquement à une grève mondiale pour le climat. Chaque vendredi, souvenez-vous, elle se tenait assise là, devant le parlement de son pays, pour revendiquer l'urgence et l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique. En décembre, les images de cette jeune adolescence, sa voix et les mots forts de son discours à la COP24 de Katowice faisaient le tour du monde en quelques heures, en quelques jours seulement.

"Beaucoup de personnes disent que la Suède n’est qu’un petit pays, et que ce que nous faisons n’a pas d’importance. Mais j’ai appris qu’on n’est jamais trop petit pour faire une différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu’ils ne vont pas à l’école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions vraiment."

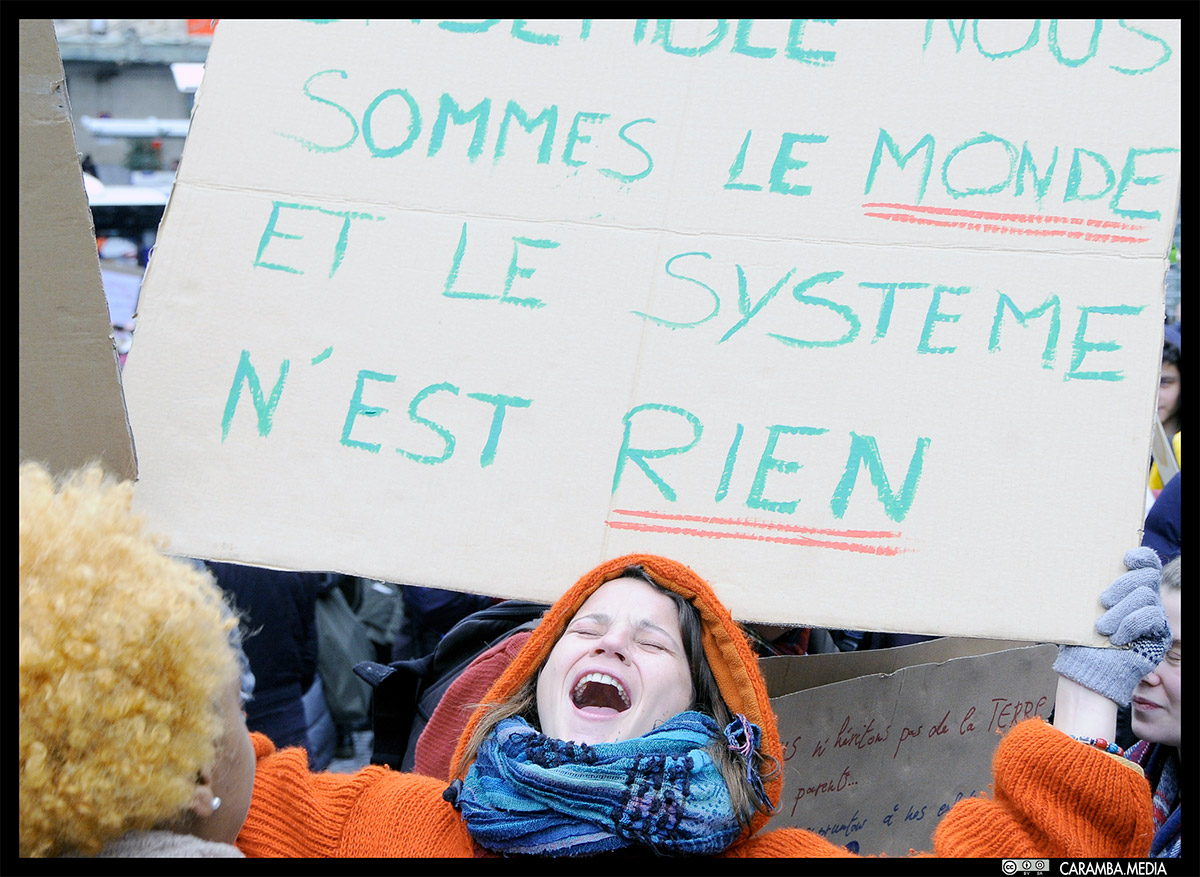

"Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l’équité. Et si les solutions sont introuvables à l’intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer de système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s’inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d’excuses et nous sommes à court de temps."

"Beaucoup de personnes disent que la Suède n’est qu’un petit pays, et que ce que nous faisons n’a pas d’importance. Mais j’ai appris qu’on n’est jamais trop petit pour faire une différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu’ils ne vont pas à l’école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions vraiment."

"Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l’équité. Et si les solutions sont introuvables à l’intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer de système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s’inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d’excuses et nous sommes à court de temps."

D'OÙ VENONS-NOUS ?

Ce 4 décembre 2018, Greta Thunberg a réveillé de très nombreuses consciences et donné aux jeunesses du monde entier, un modèle à suivre, un moyen de s’exprimer, de s’impliquer, d’agir.

Ce 4 décembre 2018, Greta Thunberg a réveillé de très nombreuses consciences et donné aux jeunesses du monde entier, un modèle à suivre, un moyen de s’exprimer, de s’impliquer, d’agir.

Je n’oublie pas toutes les luttes individuelles et collectives, toutes les mobilisations nées pour certaines en 1972, année du premier « sommet de la Terre » à Stockholm et de la publication du rapport du Club de Rome « les limites de la croissance ». Chacune d’elles a contribué à ce que, 43 ans plus tard, le 12 décembre 2015, 196 délégations (195 États + l'Union européenne) approuvent les termes du premier accord universel pour le climat. Mais trois ans plus tard, après que les États-Unis se soient retirés des accords de Paris, après que le ministre français de la transition écologique, Nicolas Hulot, ait démissionné en dénonçant l’immobilisme ambiant, c’est bien Greta Thunberg, sa lucidité décoiffante, qui a su secoué nos consciences en giflant implacablement nos chefs d’État à la tribune de cette COP24.

Pour rappeler à toutes celles et à tous ceux d’entre-nous qui n’avons pu faire autrement, ce jour-là, que de nous engager plus encore en faveur de la cause climatique, pour nous souvenir de cet instant où nos dirigeants abasourdis se prenaient dans les dents la vérité brute sortie de la bouche de cette adolescente de quinze ans,

"Vous ne parlez que de croissance économique verte et durable, parce que vous avez très peur d’être impopulaires. Vous ne parlez que de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique à faire est de tirer sur le frein à main."

"Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez à nous, les enfants."

"Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez à nous, les enfants."

je proposerai volontiers de marquer symboliquement ce 4 décembre dans nos futurs agendas climatiques. Bien sûr, je n’oublie pas, dans une intéressante même temporalité, la déclaration officielle de Rébellion, le 31octobre 2018 devant le palais de Westminster, du mouvement britannique Extinction rebellion. Mais sans l’engouement suscité par Greta Thunberg, sans l’engagement des jeunes au sein de « Friday for Future » et de ses différentes déclinaisons nationales, la cause environnementale ne serait pas aujourd’hui la première préoccupation d’une majorité de nos concitoyens. Je suis certain que chacune et chacun d’entre-nous qui avons milité ses dernières années et pris part encore vendredi dernier à la Grève pour l’Avenir, portons en commun, gravés au cœur, aux trippes et à l’âme, les derniers mots du discours de Greta Thunberg :

"Nous sommes venus ici pour vous dire que c’est l’heure du changement, que cela vous plaise ou non."

QUE SOMMES-NOUS ?

Au sortir de la manifestation de vendredi, en remettant en perspective tous les événements qui nous ont conduits jusque-là, je pense que le seul constat raisonnable qui pourrait aujourd’hui faire unanimement consensus se résume cruellement en une phrase :

Aujourd’hui, si l’alarme climatique a bien été déclenchée, le changement annoncé lui, se fait toujours attendre, désirer…

Ayons l’intelligence de reconnaître que dès l’instant où chacun de nous s’est questionné sur la forme que devrait prendre ce changement, nos différentes visions ont été la source même de toutes nos divisions. Nouvelles technologies contre nouvelle conscience, croissance verte contre décroissance, révolution sociale contre révolution industrielle, capitalisme contre anticapitalisme, coupables contre solutions, toutes nos dissensions sont apparues dès l’instant où nous nous sommes demandé comment il nous faudrait changer !

La transition indispensable, encore fragmentaire et très inégalement amorcée, doit nous mener à fonder une société plus écologique et socialement plus équitable.

Au sortir de la manifestation de vendredi, en remettant en perspective tous les événements qui nous ont conduits jusque-là, je pense que le seul constat raisonnable qui pourrait aujourd’hui faire unanimement consensus se résume cruellement en une phrase :

Aujourd’hui, si l’alarme climatique a bien été déclenchée, le changement annoncé lui, se fait toujours attendre, désirer…

Ayons l’intelligence de reconnaître que dès l’instant où chacun de nous s’est questionné sur la forme que devrait prendre ce changement, nos différentes visions ont été la source même de toutes nos divisions. Nouvelles technologies contre nouvelle conscience, croissance verte contre décroissance, révolution sociale contre révolution industrielle, capitalisme contre anticapitalisme, coupables contre solutions, toutes nos dissensions sont apparues dès l’instant où nous nous sommes demandé comment il nous faudrait changer !

A l’urgence climatique sont venues se greffer d’autres urgences, d’autres revendications sociales d’importance. Les luttes pour les droits humains, pour la dignité, pour l’équité, comme l’indiquait Greta dans ce toujours même discours de décembre 2018. En ce sens, la situation sanitaire que nous avons traversée a permis à un nouveau consensus de s’imposer durablement :

La transition indispensable, encore fragmentaire et très inégalement amorcée, doit nous mener à fonder une société plus écologique et socialement plus équitable.

LE VRAI POUVOIR APPARTIENT AU PEUPLE.

Avec cette affirmation qui ponctuait le discours de Greta Thunberg, s’est ajoutée à toutes nos dissensions, les clivages politiques partisans. Aux désignés coupables capitalistes droitiers on a opposé les Ayatollahs verts, accusés de vouloir imposer à tous leur nouvelle religion austère. Lors des dernières élections cantonales, Gauches et Droites se sont empressées de récupérer la question écologique, hypothéquant en cela certainement plus encore les possibilités de penser le problème à sa juste échelle, celle de l’avenir même de toute l’humanité. Vendredi, les initiants de la Grève pour l’Avenir ont même été qualifiés au journal national de « pastèques », vertes dehors et rouges dedans, faisant rejaillir un peu plus la peur d’un communisme totalitaire ou d’un anarchisme révolutionnaire qui nous entraineraient vers quelques nouveaux chaos.

Avec cette affirmation qui ponctuait le discours de Greta Thunberg, s’est ajoutée à toutes nos dissensions, les clivages politiques partisans. Aux désignés coupables capitalistes droitiers on a opposé les Ayatollahs verts, accusés de vouloir imposer à tous leur nouvelle religion austère. Lors des dernières élections cantonales, Gauches et Droites se sont empressées de récupérer la question écologique, hypothéquant en cela certainement plus encore les possibilités de penser le problème à sa juste échelle, celle de l’avenir même de toute l’humanité. Vendredi, les initiants de la Grève pour l’Avenir ont même été qualifiés au journal national de « pastèques », vertes dehors et rouges dedans, faisant rejaillir un peu plus la peur d’un communisme totalitaire ou d’un anarchisme révolutionnaire qui nous entraineraient vers quelques nouveaux chaos.

Toutes nos dissensions cumulées peuvent expliquer pourquoi nous ne parvenons toujours pas à davantage nous rassembler. Que dire en effet des quelques milliers de citoyen.ne.s seulement qui se sont à nouveau déplacé vendredi. La météo n’explique pas notre difficulté à faire croitre nos rangs, et d’ailleurs, quels rangs. Ceux des écologistes décroissants, des écoféministes militantes, des syndicalistes gauchisans ?

Outre nos dissensions, il y a la complexité des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, la difficulté croissante de pouvoir s’exprimer sur ces sujets de manière dépassionnée et cette culture ambiante de la désinformation et de la caricature à laquelle nous sommes aujourd’hui en partie soumis. J’ajouterai également l’éclairage d’un historien qui nous explique que la société humaine s’est toujours accoutumée des variétés de pensées tant que chacune d’elles n’était revendiquée que par une minorité. Dès l’instant où un groupe cherche à imposer une pensée minoritaire à une majorité d’individus, toutes les autres minorités et le système en place chercheront, par la division, à la contenir afin qu’elle redevienne rapidement une pensée minoritaire alors bien supportée au milieu de millions d’autres. Tous les grands empires, tous ces systèmes qui ont jalonné notre histoire et qui se sont maintenus et étendus longtemps l’ont été en intégrant les minorités conquises, mais en leur permettant d’exister en tant que minorités.

En ce sens, l’individualisme est l’aboutissement même de cette stratégie. C’est la division suprême de l’humanité en milliards de pensées minoritaires, individuellement sublimées par l’injonction de liberté…

Nous ne connaissons hélas qu’une seule méthode pour unir rapidement une majorité d’individus et c’est celle de la diriger contre une autre ! J’affirme ici une nouvelle fois avec force que toute forme de radicalité ne peut qu’engendrer et alimenter des conflits à venir. Même ici, dans notre si paisible petit pays, on en vient actuellement à bruler des granges et des biens personnels pour ou contre une loi sur les pesticides. On menace de mort les initiateurs ou les défenseurs de ces lois. Que pensez-vous que feront demain les automobilistes en 4x4 ou les capitalistes en cravates si nous continuons à les montrer du doigt et que nous cherchons à leur imposer à tous de se mettre au vélo, au bleu de travail ou à l’économie locale et solidaire ? La guerre !

ALORS, OÙ ALLONS-NOUS ?

D’abord, n’allons nulle part. Arrêtons-nous. Trois ans bientôt que nous sommes guidés par l’urgence et l’urgence est toujours devant nous. A regarder la marche inexorable du monde, tous les compteurs de worldometers qui ne cessent de tourner, nous nous devons d’imaginer que l’urgence, les urgences, plutôt que de diminuer, vont potentiellement s’intensifier. Dans ce cas de figure, notre rôle n’est plus de nous alarmer. Ce message-là est passé. Notre rôle aujourd’hui est de nous y préparer, d’anticiper concrètement ce monde qui vient. Si, dans cinq ou dix ans, une crise alimentaire, sanitaire ou pétrolière venait à nous frapper et que la seule réponse que nous pourrions alors apporter serait de dire que nous vous avions avertis du danger, je me rangerais alors aux côtés de ceux qui vous condamneront pour votre inaction et votre manque d’anticipation.

La révolution ?

Il me semble parfaitement illusoire et pour le dire peu souhaitable, tant nous ignorons quels défis l’humanité aura à relever dans cent ou deux cents ans, de penser « imposer » à l’humanité, quelle que puisse être la justesse de nos raisons, une pensée écologique et sociale unique. Comme disait Sylvain Tesson, écrivain voyageur français sur un plateau de télévision, « Je me méfie des gens qui croient que le monde a commencé avec eux-mêmes et qu’ils vont faire en quelques années ce que l’ouvrage des siècles n’a pas réussi à faire. ». En cela, la révolution souhaitée, prônée par certains n’a rien d’un processus écologique.

Mais alors…

D’abord, cessons immédiatement d’exacerber nos désaccords et nos divisions. Chaque radicalisme, chaque jusqu’au-boutisme qui nait dans « notre » camp nourri celui des « autres » d’une pensée équivalente, donnant au système en place matière à nous maintenir tous à la marge. Ensuite, revenons à l’essentiel. Ce n’est pas l’urgence, mais le désir intense et partagé de sauver notre terre qui nous a propulsés tous ensemble sur le devant de la scène. Ce n’est pas à proprement parler l’extinction de masse des espèces, mais bien plutôt l’inimaginable pensée que l’on puisse priver nos enfants du plaisir simple d’entendre un jour chanter les oiseaux qui a heurté planétairement nos idéaux. Nous ne sommes forts qu’en sublimant ce qui nous rassemble, en invoquant le sens commun. Ce ferment de notre cohésion sociale n’a que faire de l’urgence. Il se développe lentement, par frottements, par sédimentation, aux frontières des différents courants de penser et d’agir. Il n’a rien d’un slogan éphémère derrière lequel courir. C’est un substrat subtil enrichi par nos interactions et nos émotions humaines. C’est ce pouvoir qui n’appartient qu’aux peuples, celui de faire société ensemble, dans la diversité foisonnante des idées et des opinions contraires et la reconnaissance mutuelle de nos similarités. Quand l’écologie fera partie intégrante du sens commun, notre lutte sera finie car ce que le sens commun lie, rien ou presque ne peut le délier. Lorsque l’écologie sociale fera partie du sens commun, nos petits, petits-enfants, je parle bien de deux ou trois générations, s’effareront à l’idée que l’on puisse avoir un jour souillé délibérément notre planète et que la méditerranée fut pour un temps un cimetière pour migrants.

D’abord, n’allons nulle part. Arrêtons-nous. Trois ans bientôt que nous sommes guidés par l’urgence et l’urgence est toujours devant nous. A regarder la marche inexorable du monde, tous les compteurs de worldometers qui ne cessent de tourner, nous nous devons d’imaginer que l’urgence, les urgences, plutôt que de diminuer, vont potentiellement s’intensifier. Dans ce cas de figure, notre rôle n’est plus de nous alarmer. Ce message-là est passé. Notre rôle aujourd’hui est de nous y préparer, d’anticiper concrètement ce monde qui vient. Si, dans cinq ou dix ans, une crise alimentaire, sanitaire ou pétrolière venait à nous frapper et que la seule réponse que nous pourrions alors apporter serait de dire que nous vous avions avertis du danger, je me rangerais alors aux côtés de ceux qui vous condamneront pour votre inaction et votre manque d’anticipation.

La révolution ?

Il me semble parfaitement illusoire et pour le dire peu souhaitable, tant nous ignorons quels défis l’humanité aura à relever dans cent ou deux cents ans, de penser « imposer » à l’humanité, quelle que puisse être la justesse de nos raisons, une pensée écologique et sociale unique. Comme disait Sylvain Tesson, écrivain voyageur français sur un plateau de télévision, « Je me méfie des gens qui croient que le monde a commencé avec eux-mêmes et qu’ils vont faire en quelques années ce que l’ouvrage des siècles n’a pas réussi à faire. ». En cela, la révolution souhaitée, prônée par certains n’a rien d’un processus écologique.

Mais alors…

D’abord, cessons immédiatement d’exacerber nos désaccords et nos divisions. Chaque radicalisme, chaque jusqu’au-boutisme qui nait dans « notre » camp nourri celui des « autres » d’une pensée équivalente, donnant au système en place matière à nous maintenir tous à la marge. Ensuite, revenons à l’essentiel. Ce n’est pas l’urgence, mais le désir intense et partagé de sauver notre terre qui nous a propulsés tous ensemble sur le devant de la scène. Ce n’est pas à proprement parler l’extinction de masse des espèces, mais bien plutôt l’inimaginable pensée que l’on puisse priver nos enfants du plaisir simple d’entendre un jour chanter les oiseaux qui a heurté planétairement nos idéaux. Nous ne sommes forts qu’en sublimant ce qui nous rassemble, en invoquant le sens commun. Ce ferment de notre cohésion sociale n’a que faire de l’urgence. Il se développe lentement, par frottements, par sédimentation, aux frontières des différents courants de penser et d’agir. Il n’a rien d’un slogan éphémère derrière lequel courir. C’est un substrat subtil enrichi par nos interactions et nos émotions humaines. C’est ce pouvoir qui n’appartient qu’aux peuples, celui de faire société ensemble, dans la diversité foisonnante des idées et des opinions contraires et la reconnaissance mutuelle de nos similarités. Quand l’écologie fera partie intégrante du sens commun, notre lutte sera finie car ce que le sens commun lie, rien ou presque ne peut le délier. Lorsque l’écologie sociale fera partie du sens commun, nos petits, petits-enfants, je parle bien de deux ou trois générations, s’effareront à l’idée que l’on puisse avoir un jour souillé délibérément notre planète et que la méditerranée fut pour un temps un cimetière pour migrants.

LE POUVOIR DE L'IMAGINATION !

Adepte des pensées de Rob Hopkins, je pense comme lui que l’avènement du monde tel que nous voulons le vivre, tel que nous souhaitons le léguer à nos enfants, relève avant tout du travail de l’imagination, ou de ce que le philosophe de l’éducation John Dewey décrit comme « la capacité de percevoir autrement les choses qui sont ». L’éducation, celle principalement de nos enfants, voilà un travail hautement plus important aujourd’hui que de chercher encore à faire défiler dans la rue la cohorte de ceux qui pensent comme nous, sous les fenêtres de ceux qui continueront à penser comme eux.

Adepte des pensées de Rob Hopkins, je pense comme lui que l’avènement du monde tel que nous voulons le vivre, tel que nous souhaitons le léguer à nos enfants, relève avant tout du travail de l’imagination, ou de ce que le philosophe de l’éducation John Dewey décrit comme « la capacité de percevoir autrement les choses qui sont ». L’éducation, celle principalement de nos enfants, voilà un travail hautement plus important aujourd’hui que de chercher encore à faire défiler dans la rue la cohorte de ceux qui pensent comme nous, sous les fenêtres de ceux qui continueront à penser comme eux.

Combien croyez-vous qu’il faille de temps pour qu’une communauté de voisinage se crée, apprenne à travailler ensemble en bonne intelligence ? Combien d’années pour qu’un champ retrouve sa pleine richesse et offre tous ses biens faits à ses cultivateurs ? Si demain, des voisins qui jusqu’alors s’ignoraient se devaient, d’un coup, de mettre des ressources en commun. Pensez-vous qu’ils y parviendraient naturellement, sans heurts, sans perte d’énergie ? Je plaide depuis plus d’un an pour que nous engagions concrètement un immense travail de reconnexion de nos communautés, un travail de terrain, de proximité, dans chacun de nos quartiers. Soyons les modèles de la société que nous désirons. Invitons les gens autour de nous, prenons-leur la main, un par un, IMAGINONS ensemble ce que chaque quartier pourrait devenir, ce qu’une communauté pourrait nous offrir. Il ne suffit pas de vouloir mettre sur pieds des groupes locaux pour qu’ils se créent instantanément. C’est à nous de faire ce travail. Relisons Rob Hopkins par le menu, inspirons-nous des villes en transition. Devenons ou redevenons cette « armée » de rêveurs endiablés, cette nuée d’utopistes engagés qui a pour un temps premier, tout renversé sur son passage. Retrouvons la joie et cessons de cultiver l’amertume. Propageons nos expériences zadistes, faisons redécouvrir l’inventivité foisonnante d’un collectif, soyons la solidarité vécue et partagée, ici et maintenant.

Et pour ce qui est de maintenir la pression sur nos gouvernements, élément indiscutablement nécessaire aujourd’hui, demain et bien certainement aussi dans 10 ans si la nature ne le fait pas à notre place d’ici là, organisons chaque année un sommet réunissant TOUS les collectifs impliqués et concernés par toutes ces problématiques imbriquées et établissons ensemble, secteur par secteur, en s’inspirant par exemple des 17 objectifs de développement durable (ODD), un bilan de l’année écoulée et une feuille de route à respecter pour l’année à venir. Le 4 décembre par exemple pour honorer le travail de Greta ou le 8, journée mondiale du climat ?

Enfin, et c’est peut-être le plus important de tout, il faut absolument faire en sorte de confier à nouveau la parole publique aux plus jeunes d’entre-nous ! Revoyez les vidéos des manifestations de 2019 et 2020 et vous comprendrez, j’en suis intimement persuadé, qu’au-delà des mots, c’est parce qu’il était porté par des adolescentes et des adolescents, par nos enfants, que le message à touché le cœur et non l’esprit des gens ! Passons la main, soyons des facilitateurs, des passeurs et confions aux plus jeunes le soin de prendre notre relève.

D’ici là, je vais essayer de vivre mon engagement, donner de mon temps, changer ce que je peux changer, ici dans un jardin partagé, là, dans une coopérative citoyenne de quartier, au nom, non pas de la grève, décidément quelle idée, mais du rêve d’Avenir que je veux faire partager. Et quand il sera temps de participer à un grand rassemblement, je crois ne pas me tromper en disant alors que chaque personne que j’aurai su entraîner à agir, à faire, au quotidien, pour le bien commun, répondra spontanément présent, parce qu’il aura appris, comme nous l’avons appris, à faire partie de quelque chose de plus grand que lui.

Publiée en mai 2020, cette vidéo de "Partager c'est sympa" reste pour moi à ce jour l'utopie la plus réaliste et enthousiasmante qu'il m'ait été donné de voir et d'entendre ! Suivez le guide !

La résignation est dans nos cœurs depuis bien trop longtemps et seule une génération nouvelle pourra changer cela !

Beaucoup de choses ont été dites, écrites sur cette COP26 à Glasgow. Des discours d’abord, encore et toujours, de belles promesses en costumes trois pièces, des déclarations volontaristes en lever de rideau, tandis qu’en coulisses, les points de vue s’affrontaient, bien différents suivant que l’on soit placé du côté des puissants ou alors déjà les pieds dans l’eau. Beaucoup de mots, beaucoup trop. Au sortir de cette énième foire climatique, après plus de cinquante ans d’alerte, comment, au vu des résultats négligeables obtenus, ne pas être finalement et désespérément d’accord avec Greta Thunberg, lorsqu’elle résume tout cela à un grand BLA BLA BLA.

Il est trop tard pour nous, le voyez-vous ? 2030, c’est demain et rien ou si peu, acceptons-le, ne changera radicalement d’ici-là. La marche inexorable, inéluctable du monde, à moins que la nature d’ici là n’en décide autrement, se fera pas à pas.

Que faire alors ?

Anticiper ! Nos enfants, ceux qui naissent aujourd’hui, sont notre seul avenir. C’est eux qu’il nous faut protéger, c’est à eux qu’il faut impérativement apprendre à penser et à agir autrement, dès maintenant.

Que faire alors ?

Anticiper ! Nos enfants, ceux qui naissent aujourd’hui, sont notre seul avenir. C’est eux qu’il nous faut protéger, c’est à eux qu’il faut impérativement apprendre à penser et à agir autrement, dès maintenant.

Pour cela, il nous faut d’abord continuer à soutenir de toutes nos forces les enfants et les jeunes qui luttent et militent aujourd’hui en faveur d’un monde nouveau. Greta, Timoci Naulusala, Ridhima Pandey, Xiuhtezcatl Martinez, Shalvi Shakshi, Jaden Anthony, Emma Gonzalez, Malala Yousafzai, Melati et Isabel Wijsen, Jazz Jennings, Benjamin de Molliens, Farzana Faruk Jhumu, Lorenzo Raplili, Nemo Andi Guiquita, Vanessa Nakate, Nathan Méténier et les centaines, les milliers d’autres de part le monde, ne doivent jamais perdre la foi car ils sont et seront les modèles, les exemples à suivre pour les générations qui viennent. Nous avons eu le Ché, Gandhi, Mandela, le Dalaï Lama qui, s’ils n’ont pas réussi à bouleverser nos vies, nous ont, j’en suis certain, permis à tous, un jour ou l’autre, de nous rendre meilleurs. Ces jeunes, aujourd’hui, seront l’inspiration des jeunes de demain. Soyons à leurs côtés par tous les moyens !

Il nous faut ensuite résister, pied à pied, au modèle individualiste et consumériste que tenteront encore et toujours d’imposer ceux dont c’est le métier ou la vocation. Faites donc comme ces puissants qui veillent à ne pas exposer leurs propres enfants aux drogues dures qu’ils commercialisent. Abolissez les écrans dont vous êtes vous-mêmes les esclaves. Offrez des crayons de couleurs, de la peinture et des livres à vos enfants. Trouvez-leur un bout de terre, offrez-leur des graines et faites-les pousser ensemble. Aux animaux en cage, préférez ceux qui vivent encore en pleine nature. Partez à leur recherche et souvenez-vous alors, pour toujours, du regard de votre enfant quand il découvrira son premier renard, son premier chamois, son premier loup au détour d’un bois. Offrez à vos enfants du temps, du temps pour rêver, du temps pour s’ennuyer, du temps pour imaginer. Offrez-leur des outils, un marteau, des clous, des vis et quelques planches, des chiffons, du fil et une aiguille, du papier et une paire de ciseaux. Comprenez que les jouets commerciaux, que tous les produits finis enseignent à nos enfants que leur vie intérieure est pauvre, que leur imagination ne suffit pas et qu’ils doivent se contenter d’acheter ce que d’autres auront imaginer pour eux. Nos enfants ont besoin d’art, de musique, d’histoire et de poésie et certainement pas d’une poupée Barbie !

Résistez, en créant autour d’eux des réseaux de pensée et d’agir différents. Privilégiez aux achats, l’échange, le troc. Combattez partout le « c’est à moi » et trouvez à concrétiser le « c’est à nous tous ».

Résistez, construisez, partagez !

ET SI… de Rob Hopkins que je vous invite, oh combien, à lire dès demain, pour demain !

L’avènement du monde tel que nous voulons le vivre, tel que nous souhaitons le léguer à nos enfants, relève avant tout du travail de l’imagination, ou de ce que le philosophe de l’éducation John Dewey décrit comme « la capacité de percevoir autrement les choses qui sont .

La crise que nous traversons n’est pas celle de l’énergie, mais celle de l’imagination et de l’enthousiasme !

La crise que nous traversons n’est pas celle de l’énergie, mais celle de l’imagination et de l’enthousiasme !

RETOUR EN IMAGES

En 2020, la période COVID ayant largement contribué à essouffler le mouvement, j'ai "profité" du confinement pour créer avec quelques locataires un jardin participatif au pied de notre immeuble. D'abord toléré par les propriétaires, ceux-ci nous ont du jour au lendemain ordonnés en 2022 de tout raser.

Après deux ans d'un combat judiciaire inégal, nous avons été contraints d'abandonner.

J'ai perdu beaucoup de forces dans cette bataille mais...

Après deux ans d'un combat judiciaire inégal, nous avons été contraints d'abandonner.

J'ai perdu beaucoup de forces dans cette bataille mais...